Am Donnerstag, den 10.10.2024 machten sich wir – die Schülerinnen und Schülern der beiden Chemie Grundkurse aus der EF, zusammen mit Herrn Dr. Block und Herrn Dr. Seelbinder, auf den Weg zum Alfred-Krupp-Schülerlabor an der Ruhr Universität Bochum. Dort nahmen wir in Kleingruppen an 3 verschiedenen Workshops zu den Fachgebieten Hydrologie, Pedologie, Architektur und der nachhaltigen Energiegewinnung teil.

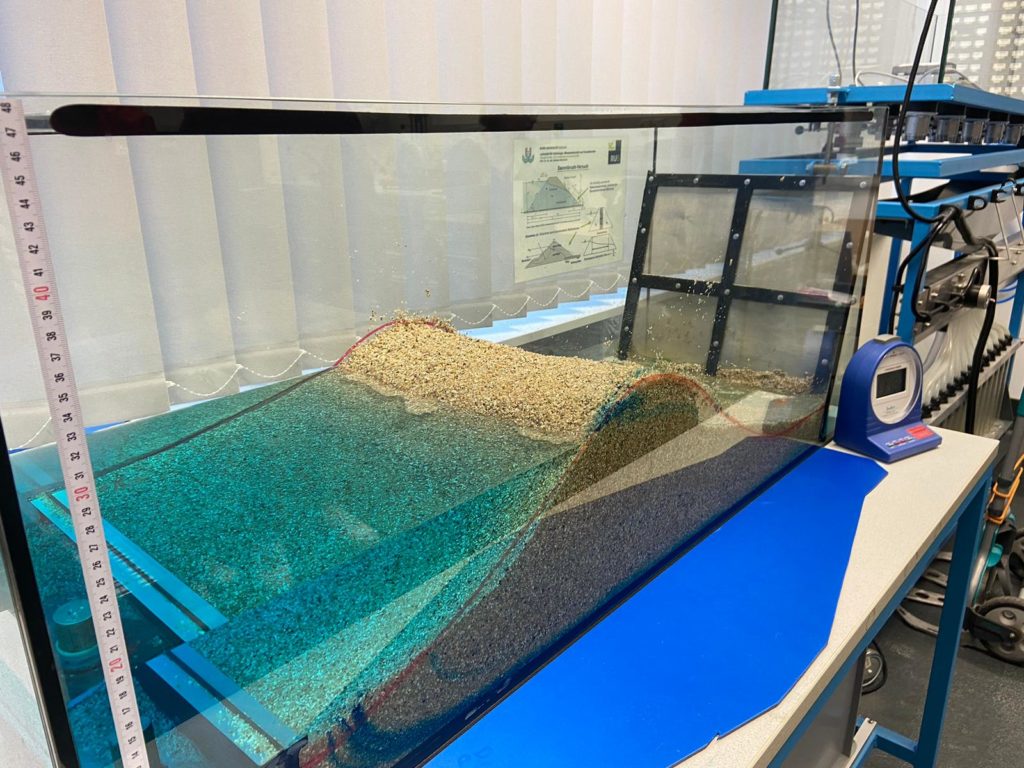

Der erste dieser Workshops befasste sich mit den Themengebieten Hydrologie und Pedologie, also mit der Wissenschaft des Wassers und der Bodenkunde. Dort ging es vor allem um die Funktion von Staudämmen und wie Extremwetterlagen zu Dammbrüchenund also Katastrophen führen können. Wir testeten dort, wie sich das Wasser seinen Weg durch einen solchen Staudamm bahnen kann und wie schnell es bei z.B. Starkregen zu einem Dammbruch kommen kann. Dafür füllten wir exemplarisch ein Aquarium mit Sand und formten darin einen Damm, der das Aquarium in zwei Hälften unterteilte. Im nächsten Schritt „fluteten“ wir die eine Hälfte des Aquariums. Man konnte beobachten, wie eine kleine Menge des Wassers unterhalb des Staudammes einfach auf die andere Seite sickerte.

Durch diesen Vorgang wurde immer mehr Sand vom Staudamm weggespült und immer mehr Wasser konnte nachfließen. Nach etwa 30 Minuten war die Strömung so stark, dass der Damm in sich zusammenfiel. Es kam zum Dammbruch!

In dem zweiten Workshop ging es dann um das Thema Böschungen. Eine Böschung ist im Allgemeinen ein steiler Übergang zwischen zwei flachen Flächen. Ein bekanntes Beispiel dafür sind z.B. der industrielle Kohleabbau und große Steinbrüche. Sie werden alle in einer Art Stufenbau angelegt. Doch damit die Sicherheit der Arbeiter und Maschinen gewährleistet werden kann, muss zunächst die Belastbarkeit der Böschung bestimmt werden. Dazu schaut man sich die Kohäsionsfähigkeit des Bodentyps an. Diese ist jedoch von Boden zu Boden unterschiedlich. So haben Sandböden eine wesentlich geringere Kohäsionsfähigkeit als z.B. Schluff- oder Tonböden. Diese Kohäsionsfähigkeit ermöglicht es, Böden aus Schluff oder Ton in einen steileren Winkel anzulegen. Wenn eine Böschung jedoch in einem zu steilen Winkel angelegt ist und sie dann zu sehr belastet wird, kann die gesamte Böschung einfach abrutschen.

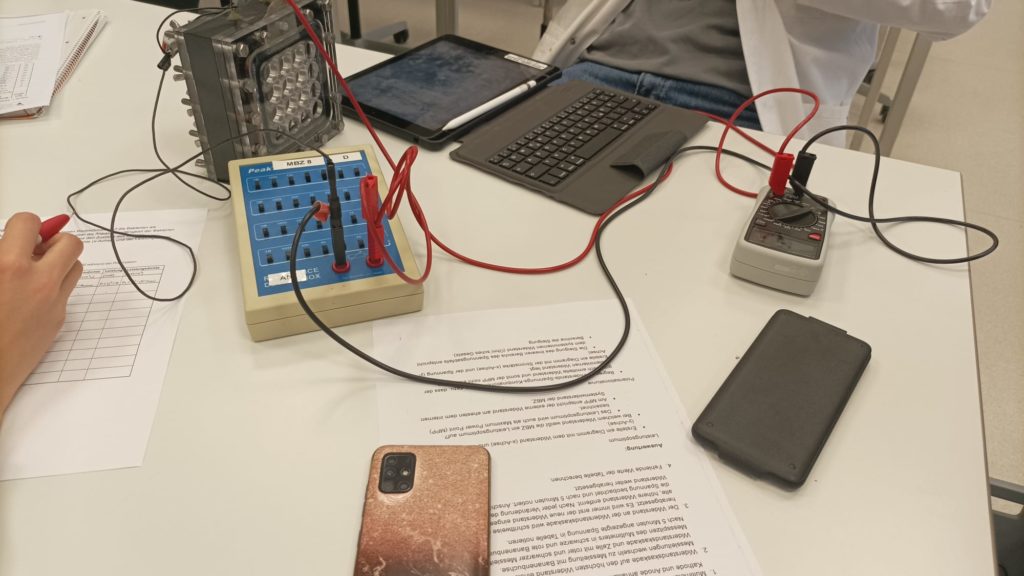

Im letzten der drei Workshops lernten wir etwas über die Mikrobielle Brennstoffzelle. Sie besteht wie herkömmliche Batterien auch aus einer Anode (negativ geladene Elektrode), einer Kathode (positiv geladene Elektrode) und einem Elektrolyt (Ionenleiter). Jedoch benötigen sie für die Herstellung von Elektrizität keine herkömmlichen Chemikalien. Sie machen sich nämlich die Energie von Bakterien zu nutze. Diese Bakterien kommen in allen möglichen biologischen Abfällen vor. Sie „geben ihre Energie“ an den nächstgelegenen Leiter innerhalb der Brennstoffzelle ab und so entsteht ein Stromkreis.

Was zunächst nach einer bahnbrechenden Entdeckung klingt, ist nach genauerer Betrachtung, ein eher ineffizientes und unausgereiftes Konzept. Zum einen ist diese Form der Energiegewinnung sehr kostspielig und zum anderen wird das Potenzial dieser Methode, aufgrund des jetzigen Standes der Technik, nur zu einem kleinen Maße ausgenutzt. Trotzdem könnte in Zukunft diese Mikrobiellen Brennstoffzellen eine große und bedeutende Rolle spielen. Daher wird weiter in dieser Richtung geforscht.

Es war für alle Beteiligten ein sehr spannender und interessanter Tag. Wir bedanken uns bei den Menschen, die diesen Tag ermöglicht haben. Vielen Dank.